はじめに――『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』とは

映画の背景とペドロ・アルモドバル監督について

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、スペインの名匠ペドロ・アルモドバル監督による2025年公開の話題作です。アルモドバル監督はこれまで数々の名作を生み出し、その独自の映像美や大胆なテーマ選びで国際的な評価を得ています。本作も例外ではなく、「死」と「生」に向き合う鋭いテーマと深い哲学的要素を内包しています。映画を通じて、安楽死という難しくも重要な問題を観客に問いかけるアルモドバル監督の挑戦的な姿勢が、この映画の核となっています。

物語の概要――生命の最期に向き合う2人

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』の中心に描かれるのは、病気と闘いながら安楽死を選ぼうとするマーサと、彼女に寄り添う親友イングリッドの物語です。ステージ3の子宮頸がんという厳しい診断を受けたマーサは、自らの死を尊厳を持って迎えるために安楽死を選択します。この決断を共有しながら、最期まで彼女の「隣の部屋」にいてほしいと願うマーサに対して、イングリッドは葛藤を抱えながらも寄り添おうとします。物語はこの二人を中心に、生命の終章と友情の深まりを静かに描き出します。

哲学的な基盤――「死」と「生」を考える物語

映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、単なるドラマを超え、「死」と「生」についての深い哲学的議論を展開する作品です。作中では、死への恐怖や、それを受け入れる勇気、生きる中での痛みや幸福といったテーマが繊細に探求されています。マーサとイングリッドの対話を通し、死を迎えるという行為が個人の選択だけでなく、他者との結びつきや、人生の意味そのものを問う行為であることが強調されています。「死の尊厳」や「人生の終わり方」というテーマに問題提起をしながら、観客自身がこれらの問いに向き合うきっかけを与えてくれる作品です。

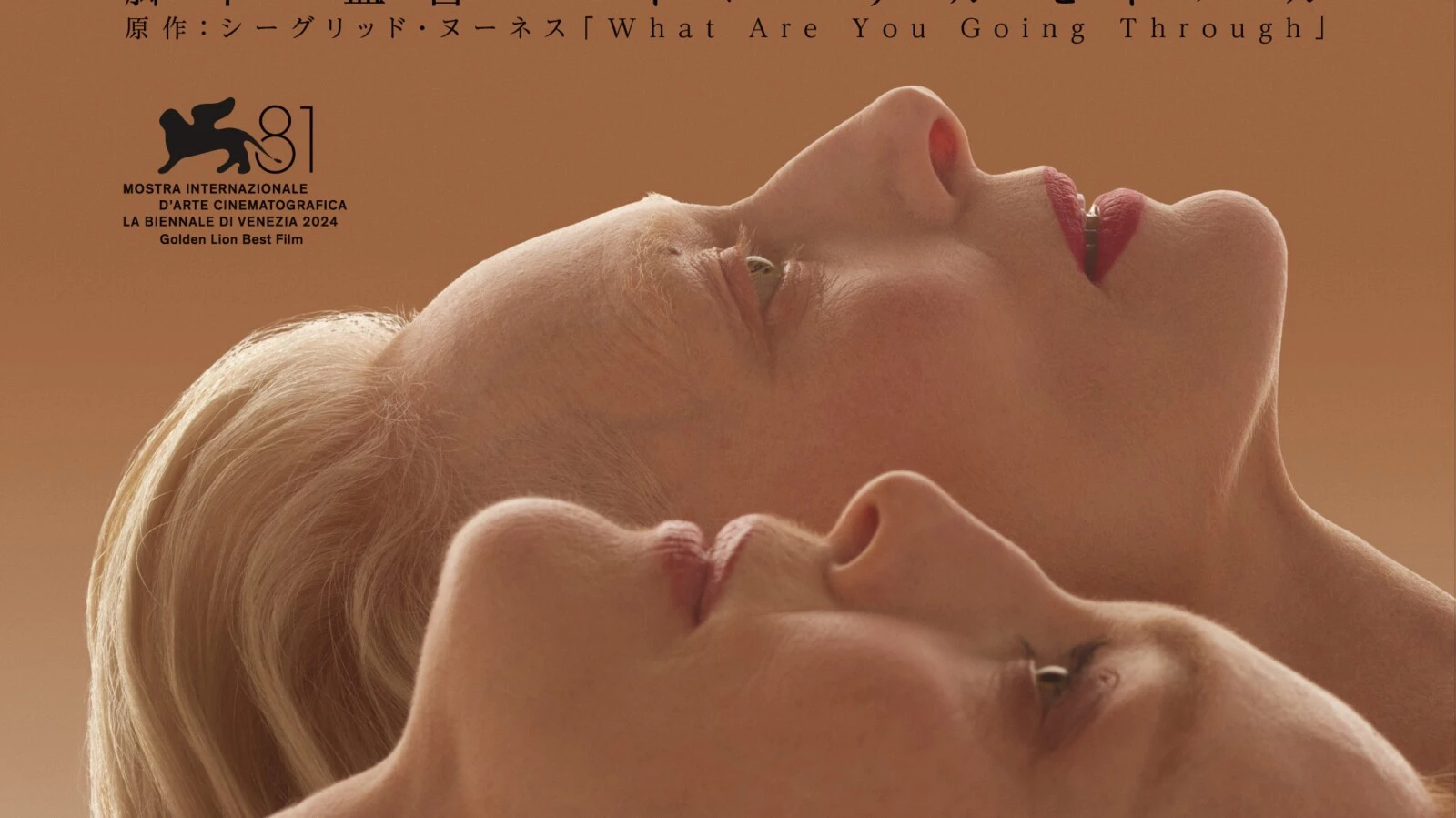

主要キャスト――ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアが演じる役割

本作の大きな見どころの一つは、マーサ役を演じるティルダ・スウィントンと、親友イングリッド役を務めるジュリアン・ムーアの演技です。二人は、深い絆で結ばれた親友同士という関係をリアルに体現し、その繊細な感情表現が物語に説得力を与えています。スウィントンは病と向き合うマーサの複雑な内面を表現しつつ、死を前にした強さと弱さを見事に演じています。一方、ムーアは葛藤の中でマーサを支え続けるイングリッドの揺れる心情を細やかに描き出しています。彼女たちの共演から生まれる化学反応が、この映画の感動的で重厚なストーリーを支えています。

受賞歴と世間の評価

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、第81回ベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、国際的な評価を高めました。その哲学的テーマと美しい映像美に加え、物語展開の緻密さやキャスト陣の演技に対して多くの称賛が寄せられています。批評家たちは「考察に値する深いテーマ」を扱った作品として本作を高く評価しており、多くのレビューで完璧に近い評価がつけられました。一方で、安楽死というテーマは観客からの感想にさまざまな反響を呼び、作品を通じて観る人々に議論の余地を与えています。この映画は、見どころの詰まった作品として、長く記憶に残る存在となるでしょう。

哲学的対話の魅力――言葉の力が映し出す世界

対話の重要性――死をどう受け入れるか

映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』の核心にあるのは、主人公マーサと親友イングリッドの静かで深い対話です。この対話を通じて、観客は「死」という普遍的なテーマに対峙します。特に、マーサが「安楽死」という究極の選択を通じて、自身の人生の意味や終わらせ方を模索する様子は印象的です。一方イングリッドは、その選択を受け入れるべきかどうか葛藤しながらもマーサの思いに寄り添います。このような対話は、単なるセリフのやり取りではなく、深い共感と感情を通じて、死をどう受け入れるのかを問いかけるものとなっています。

静謐な対話に込められた真理

本作では、マーサとイングリッドの対話が静寂の中に響き渡るような演出がされています。淡々と進むその会話は、一見すると簡潔なものでありながら、言葉の裏には膨大な意味が込められています。死を目前にしたマーサの口から発される言葉や、イングリッドがその言葉をどのように受け止めるのかというやり取りには、普段何気なく使われる言葉の重みと力が強調されているのです。この静謐な言葉たちが、観客に死生観や人間関係の真理を考えさせる大きな要素になっています。

ジャン・コクトー『人間の声』との関連性

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、ジャン・コクトーの戯曲『人間の声』へのオマージュともいえる作品です。『人間の声』では、女性が一人電話を通じて相手に語り続けるという形式を取っていますが、その孤独感や感情の波は本作の対話にも共通しています。このオマージュは、監督ペドロ・アルモドバルが以前から取り入れてきたテーマでもあります。マーサとイングリッドの間で交わされる言葉には、直接的には語られない孤独や希望が宿り、それが観客の心に深く響くものとなっています。

感情の交錯と物語の深み

二人の対話は、単なる友情の枠を超えた感情の交錯を見せます。マーサの恐れと覚悟、イングリッドの混乱と葛藤が、言葉を交わすごとに次第に明らかになっていきます。この交錯する感情が物語に厚みを加え、観る者に対して死を迎えることの重さだけでなく、その過程で生まれる人間関係の深さをも強く印象付けるのです。その感情のぶつかり合いがあるからこそ、映画における対話は単調ではなく、観客に鋭い感動を与えるものとなっています。

セリフを通じて描かれる人間の孤独

本作で語られるセリフは、死の終わりに近づく人間の孤独を描写しています。マーサが「もしドアが閉まっていたら私はもうこの世にはいない」という独白には、彼女が限られた時間をどのように感じ、孤独をどのように受け入れているのかが浮き彫りになります。また、その孤独を理解しつつも直接的には干渉しないイングリッドの姿勢は、観客に他者との関わり方について考えさせます。特に安楽死という難しいテーマを扱う本作では、セリフには単なる背景説明を超えた哲学的な問いかけが込められているのです。

安楽死というテーマに挑む――物語の核心

作中で描かれる安楽死の選択

映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』では、安楽死という選択肢が物語の中心的なテーマとして扱われています。マーサは、末期がんに侵された自分の体と心に向き合いながら、友人イングリッドに安楽死を考えていると告白します。この選択は、単なる「死」の問題ではなく、自分の人生をどのように締めくくるかという「生きること」の本質に迫るものです。ペドロ・アルモドバル監督は繊細な表現を通じて、マーサが見せる苦悩と希望が混在する感情を鮮やかに描き出しています。

倫理的・哲学的視点から見る「死の尊厳」

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死について倫理的なジレンマや哲学的な議論を提起する映画でもあります。「死の尊厳」とは何か、生きる権利と同様に自らの意思で最期を選ぶ権利は尊重されるべきか。観客はマーサとイングリッドの対話を通じて深く考えさせられます。特に、マーサが「まだ耐えること生きることが正しいのか、もしくは自分のタイミングで幕を閉じるべきか」と問いかけるシーンは、このテーマの核心に触れています。そして、映画全体を通して彼女の選択に寄り添うイングリッドの姿が「尊厳ある死」についての多層的な視点を提示しているのです。

現代社会が直面する問題としての安楽死

この映画は、現代社会が直面する安楽死をめぐる問題ともリンクしています。医療が進化し生命が延命される中、患者自身の意思や暮らしの質(QOL)をどう考えるかが議論の焦点になっています。作品は、そのデリケートな現実に鋭く切り込み、観客に「もし自分がマーサだったらどうするか」と問いかけています。また、物語の中でイングリッドも葛藤を抱えながらマーサの決断をサポートする姿を通じて、サポートする側の心理的負担や倫理観も描いています。

観客の視点を引き込む難題

ペドロ・アルモドバル監督はこのテーマを通じて観客それぞれの意見と感情を引き出します。安楽死は支持と反対の議論が分かれるセンシティブな問題ですが、本作は単なる立場の提示にとどまらず、マーサとイングリッドの対話を繊細に描くことで、観客を物語の中心に引き込む構造となっています。また、音楽や色彩、新古典主義を思わせるインテリアデザインといった視覚的・聴覚的要素が、テーマの重みをさらに際立たせています。

映画が問いかける“生きる意味”

最終的に『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』が問いかけるのは、“生きる意味”そのものです。マーサが病と向き合い、死を選ぶ勇気を持つ姿は、私たちに「何のために生きるのか」を投げかけます。そして、彼女を見守るイングリッドとの友情が、人生の終わりにおいて誰かが寄り添ってくれることの尊さを教えてくれます。この映画は、観客に感情的なインパクトを与えながら、安楽死というテーマを通じて深い哲学的考察を促す一作品といえます。

ビジュアルと音の美学――映像体験としての『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』

細部まで練られた美しい色彩と構図

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、ペドロ・アルモドバル監督特有の鮮やかな色彩設計と緻密な構図が際立つ映画です。それぞれのシーンにおける色の選択はキャラクターの心情や物語の展開を反映し、観客を深く物語に引き込む役割を果たします。特に、マーサが滞在する病室は明るい色調とシンプルなデザインで構成され、限られた空間の中にも希望と孤独の対比が繊細に描かれています。こうした視覚的な美しさは、映画全体を通して象徴的な印象を観客に残します。

インテリアや衣装が語る物語

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』では、インテリアと衣装もまた重要な物語の一部として機能しています。映画内の配置や装飾品は、登場人物の心理や関係性を巧みに表現します。たとえば、マーサの部屋に置かれた家具や小物は彼女の人生観や死を受け入れるまでの葛藤を象徴し、親友イングリッドの衣装は彼女の感情の変化を反映するような色とデザインに変化していきます。このような細かなディティールに注目することで、映画の深いテーマを一層理解することができます。

音楽が感情を動かす役割

音楽は本作において感情を繋ぐ重要な要素です。ペドロ・アルモドバル監督は劇伴の選曲においてとても細心の注意を払い、登場人物の心の動きを一層強調しています。緊張感漂う場面では静けさの中に低い音が響き渡り、一方で希望や連帯感が描かれる場面では柔らかな旋律が観客の心を温めます。特に、ラストシーンで流れる音楽は、生と死が交差する美しい瞬間を際立たせる手法として、観客に忘れがたい感動を与えます。

死の緊張感と静けさを演出する映像技術

本作では、死というテーマに寄り添った映像技術が多く使用されています。カメラワークや照明設計は、マーサの肉体的な弱さや心理的な変化を直接的に映し出します。たとえば、静かなカメラの動きや暗い影の使い方によって観客は死の静謐さとその底に潜む緊張感を感じ取ることができます。また、マーサがイングリッドと最期の対話をするシーンでは、光と影が巧みに配置され、繊細な心理描写が視覚的に表現されています。このような映像技術は、死という重いテーマにもかかわらず、観る者に詩的な印象を与えることに成功しています。

アルモドバル監督の芸術的手法

ペドロ・アルモドバル監督の芸術的手法もまた本作の大きな見どころとなっています。彼は独特のスタイルを持つ監督として知られており、『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』でもその手腕が存分に発揮されています。緻密に計算された脚本、視覚的インパクトに富むセットデザイン、そして登場人物の内面を深く掘り下げるような演出は、多くの観客と批評家から高い評価を受けています。こうした要素が融合し、作品全体が単なる「映画」という枠を超え、一つの芸術作品として受け止められる仕上がりとなっています。

まとめ――『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』が私たちに問いかけるもの

「死」と対話することの意義

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、観客に「死」と正面から向き合う勇気を問いかける作品です。マーサとイングリッドの対話を通じ、死が単なる終焉ではなく、人生における最終的な選択であり、深く哲学的なテーマであることが示されています。この映画は、死をタブー視する現代社会に対して「死について語ること」の重要性を投げかけています。死との対話は、同時に生きてきた時間を振り返り、存在の充実を再発見するプロセスでもあるのです。

哲学的視点から見た映画の価値

ペドロ・アルモドバル監督は、鮮烈なビジュアルスタイルと感情の深みを持つ物語を通じて、哲学的な視点を提供しています。本作では「生きること」と「死ぬこと」の矛盾や意味について問いかけつつ、安楽死に関する倫理的・哲学的議論を提起しています。マーサが自らの死を選ぶ理由やその意味を考える中で、自己決定の尊厳や生の価値が強調され、映画全体が観客の深い内省を促すものとなっています。

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』を通して継承される議論

本作は、安楽死というセンシティブなテーマに関する議論の場を提供しています。マーサとイングリッドのやり取りは、死を個人的な問題に留めず、家族や社会全体での共有が必要な問題であることを暗示しています。また、「命を終える自由」と「周囲への影響」という二律背反的な要素を描きながら、多様な観点からの思索を促します。この映画は、個々の視点を超えてどのように「生と死」を共有できるのかという普遍的なテーマを問いかけているのです。

観客が持ち帰るテーマ――生きること、死ぬこと

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』を観た観客は、「生きること」と「死ぬこと」の両側面を深く考えずにはいられないでしょう。本作では、死が迫る中で生の意味を問い続けるマーサの姿が描かれますが、それは彼女自身に限らず観客である私たちにも自問を投げかけています。友情、孤独、連帯といったさまざまな感情が交錯する物語を通じて、私たちがどのように人生を作り上げ、そして歩むべきなのかを導き出すヒントが与えられるのです。

未来の価値観を考える上での示唆

アルモドバル監督の最新作は、死生観だけでなく、現代の未来志向な価値観にも影響を与えています。安楽死を選ぶという意思は、社会全体の倫理観や制度とも密接に関わりますが、同時に個人の生き方や自己決定権の拡大についても重要な示唆を提供しています。映画レビューや考察の中で挙げられるように、『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は単なる安楽死の物語ではありません。それは、人間としてのあり方を問い直し、未来の社会における命の価値や死の尊厳といった考え方を改めて構築していくための道筋を示しているのです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/457ef3b1.6918795e.457ef3b2.11b784a4/?me_id=1348227&item_id=10000031&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Festlance%2Fcabinet%2Fproduct%2Frinenna1%2Frinenna1_131.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント