1章:『牯嶺街少年殺人事件』とは何か?

台湾映画を代表する名作の意義と背景

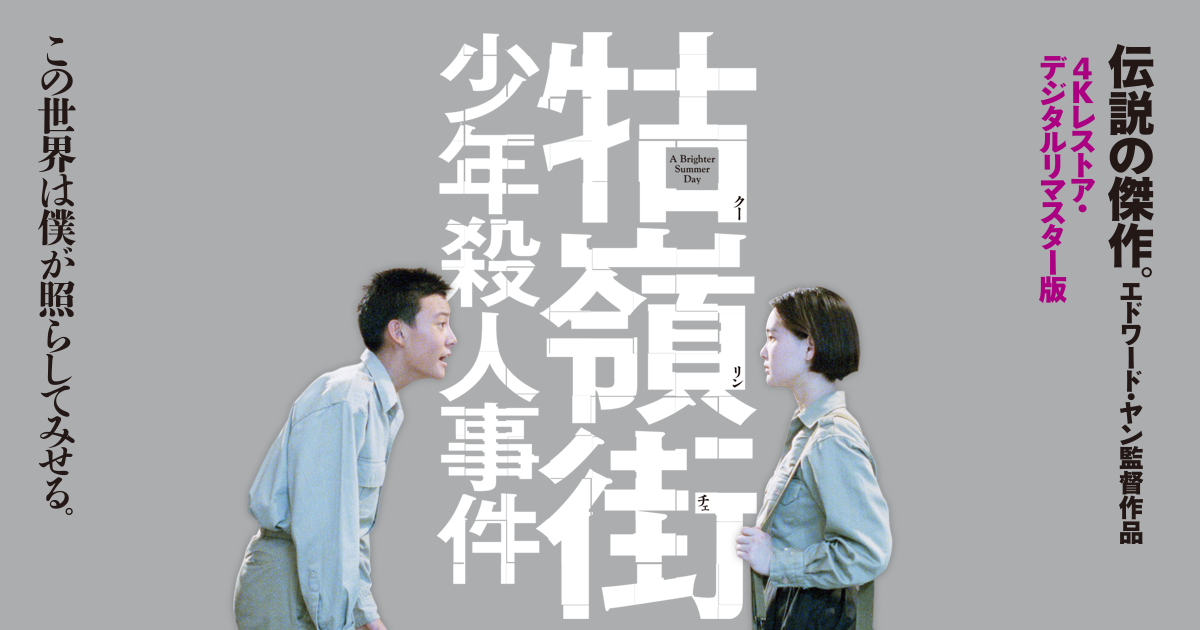

『牯嶺街少年殺人事件』は、台湾映画史において欠かせない名作として知られています。この作品は、1991年に公開され、エドワード・ヤン監督によって手掛けられたものです。上映時間236分という壮大なスケールで描かれた本作は、台湾ニューシネマを語る上で重要な位置にあります。特に、当時の台湾社会における戒厳令や白色テロの影響を背景に織り込みながら、青春の儚さや時代の抑圧をリアルに描いている点が特徴です。その結果、映画史において唯一無二の存在感を放ち、世界的な評価を獲得しました。

実際の事件を基にした物語の深層

本作の物語は、1961年に実際に台北で起きた14歳の少年による殺人事件を基にしています。主人公の小四(シャオスー)が恋する少女、小明(シャオミン)との関係や、彼女を巡る不良グループの抗争が主軸となる物語は、ただの青春群像劇にとどまりません。戒厳令下における社会の混乱や、家庭内での葛藤が深く描かれ、個人の成長と衝突を取り巻く時代背景が、観る人に強烈な印象を与えます。実際の事件をモチーフにすることで、物語にリアルな緊張感と深みが生まれ、観客に「地味」であるがゆえの静かな衝撃を与える作品となっています。

エドワード・ヤン監督のビジョン

エドワード・ヤン監督は、この映画を通じて単なるエンターテインメントではなく、台湾社会の本質に切り込む力強いメッセージを込めました。彼の手腕は緻密な脚本や、台北のリアルな風景を活かした映像美に集約されています。さらに、主人公の歩む道を通じて、当時の若者が抱える孤独、希望、そして時代による抑圧を巧みに表現しています。ヤン監督は、静寂と地味さの中に深い感情を埋め込むことで、観客に余韻を感じさせる作品作りを行いました。この映画を通じて、彼の名前は国際的にも知られることとなり、台湾ニューシネマの新たな地平を切り開く原動力となりました。

2章:時代背景が物語に与えた影響

戒厳令下の台湾社会と若者の葛藤

『牯嶺街少年殺人事件』の物語は、戒厳令下の台湾社会を背景に展開されます。1949年から1987年まで続いた長期的な戒厳令は、個人の自由を大きく制限し、台湾社会全体に抑圧的な空気をもたらしていました。本作では、そのような時代を生きる若者たちの心の葛藤と不安が見事に描かれています。特に登場人物である小四(シャオスー)の心理変化や行動は、家族や学校、社会との軋轢を象徴しています。彼が持つ自由への憧れは、抑圧的な環境に抗おうとする若い世代全体の感情を体現しており、現代の観客にも普遍的な共感を呼び起こします。

白色テロと時代が生んだ抑圧

戒厳令下の台湾では、白色テロと呼ばれる政治的弾圧が進行しており、この時代の恐怖や不安が『牯嶺街少年殺人事件』全体に暗い影を落としています。エドワード・ヤン監督は、そのような時代の空気を効果的に映画の中に取り込み、家庭内や社会での抑圧が若い世代に与える影響を忠実に描写しています。登場人物が抱える自己アイデンティティの喪失感や、見えない権力への不安は、当時の台湾が抱える社会問題の縮図ともいえるでしょう。このようなリアルな描写が、映画史に残る作品として評価される一因となっています。

移り変わる都市台北の描写

本作において、舞台となる台北の描写にも注目すべきポイントがあります。物語は1960年代初頭、台湾が急速に都市化と近代化を進める中で展開されます。古い価値観と新しい時代に向けた変革の狭間に位置する台北の街並みが、登場人物たちの不安定な感情や立場を映し出しています。例えば、学校や家といった抑圧的な空間に対して、台北の路地や公園のような開放的な場が登場し、それらが彼らの自由への希求や混乱をシンボリックに表現しています。エドワード・ヤンの繊細なビジョンによって、時代背景と都市の移ろいが巧みに絡み合い、観客に深い没入感と考察の余地を与えています。

3章:登場人物が映し出す青春の儚さ

主人公・小四の心理と成長

『牯嶺街少年殺人事件』の主人公、小四(シャオスー)は、物語の核心に位置する繊細な少年です。彼は戒厳令下の台湾社会において、自分の居場所を求めながら葛藤を繰り返します。家庭環境の不安定さや学校での困難な状況は、小四の心情に大きな影響を与えています。彼が恋心を抱く小明に対して純粋である一方で、不良グループとの関わりや暴力の世界へ足を踏み入れてしまう過程は、彼が時代の抑圧や不安定さに翻弄される姿を象徴しています。この成長過程には、希望と絶望が複雑に絡み合っており、観る者に青春の儚さを強烈に印象づけます。エドワード・ヤン監督の繊細な演出によって、小四の心理は観客に深い共感を呼び起こします。

ハニーと明子が象徴する希望と破滅

物語に重要な位置を占める二人のキャラクター、ハニーと明子(小明)は、それぞれ希望と破滅の象徴として描かれています。ハニーは不良グループ「小公園」のリーダーでありながらも、どこか掴みどころのないカリスマ性を持つ人物です。彼の存在は若者たちにとって一種の憧れやロールモデルである反面、その選択は暴力や悲劇を引き寄せていくことになります。一方、小明は恋愛の象徴として描かれ、小四の純情や愛を引き出す重要な存在です。しかし、彼女もまた複雑な状況に立たされ、自己の選択が破滅的な結末を迎える一因となります。この二人が小四や周囲の人々に与える影響は、青春の希望とその裏側に潜む危険性を際立たせ、時代背景と感情の織り成す独自の悲劇を生むのです。

リアリズムの中の青春群像劇

『牯嶺街少年殺人事件』は、特定の個人ではなく、群像劇としての側面も非常に強調された作品です。小四を中心にした多くの若者たちが、それぞれの夢や葛藤を抱きながら登場します。戒厳令下の厳しい社会環境や台北という都市の変容が、彼らの物語に直接的・間接的に影響を与えています。これらの登場人物はどれも精緻に描かれ、一人ひとりが生き生きとした存在感を持ち、観客を深く惹きつけます。青春群像が際立つ要因の一つとして、エドワード・ヤン監督が施した圧倒的なリアリズムがあります。自然光や実景を用いた映像美の中で、彼らの生活や感情が丁寧に描かれ、現代の観客にも強い共感を与えるものとなっています。青春の儚さと時代背景がリアリズムによって描かれることで、この物語は単なる「時代劇」としてだけではなく、普遍的な青春映画としての地位を確立しています。

4章:没入感を生む映像美と構成の妙

自然光と実景で表現されたリアリティ

『牯嶺街少年殺人事件』は、その映像美が観る者を物語の世界へと引き込みます。エドワード・ヤン監督は、現実感を重視し、台湾台北の実際のロケーションを多く採用しました。その背景にある戒厳令下の社会と、移り変わる都市の様子をありのまま描き出すことで、この映画が持つ独特の雰囲気を生み出しています。自然光を巧みに利用した独特の撮影手法により、登場人物たちが生きる世界がリアルに感じられます。画面からは、地味ともいえる慎ましい美しさが漂いながらも、そのリアリティが時代背景と密接に結びついています。この映像美は観客を没入させ、映画内のディテールやキャラクターの心理描写に深く共感させる力を持っています。

236分に込められた長編の力学

236分という長尺は、現代の映画の中でも異例の長さですが、『牯嶺街少年殺人事件』では一切無駄がありません。この長編の力学は、細部にわたりリアルな時間の流れを感じさせ、観客がストーリーに溶け込む体験を作り上げます。多くのキャラクターが登場し、彼らが織りなす人間模様や社会状況が丁寧に描かれることで、映画全体に深みが生まれるのです。地味であると同時に考察の余地を残し、登場人物それぞれの視点から複雑に絡み合った時間と空間が、物語をより一層奥深いものにしています。この長編という形を通して、時代背景における台湾の若者たちの葛藤や、自分の居場所を探し求める姿が共鳴を呼び起こすのです。

静寂と喧騒が織りなす音の演出

本作が没入感を生む要因の一つに、音の演出があります。静寂と喧騒が巧みに交錯することで、登場人物と時代の空気感を鮮やかに伝えています。重要な場面ではあえて静寂を選択することで、観客はより一層キャラクターの心理に引き込まれます。一方、街の喧騒やエルヴィス・プレスリーの音楽の挿入など、時代背景を象徴する音が場面に流れる瞬間、物語が持つ躍動感を肌で感じることができます。この音の切り替えが緊張感や躍動感を生み出し、物語そのものの深層を自然に伝えているのです。静かな場面の地味さに見える演出が実は鋭い考察の産物であり、観客の記憶に強烈に刻まれる要因となっています。

5章:国境を越えた映画としての普遍性

台湾ニューシネマの代表作品として

『牯嶺街少年殺人事件』は、台湾ニューシネマの潮流を象徴する作品として語り継がれています。台湾ニューシネマは1980年代から1990年代にかけて社会問題を鋭く切り取り、リアリズムを追求した作品群を特徴としていますが、本作はその中でも特に深い影響力を持っています。エドワード・ヤン監督は、地味であるが徹底した芸術性と現実の描写を融合させ、戒厳令下の台湾社会で失われつつある青春の儚さを描きました。この映画は、単なる娯楽を超え、歴史や時代背景を深く掘り下げた作品として評価され、台湾映画史に不朽の位置を占めています。

国際的評価と影響を受けた映画監督たち

『牯嶺街少年殺人事件』は、台湾国内だけでなく国際的にも高い評価を受け、エドワード・ヤンの監督としての名声を確立しました。1991年の東京国際映画祭で審査員特別賞を受賞し、それ以降もリマスター版の公開をきっかけに再評価され続けています。また、この作品は数多くの映像作家に大きな影響を与えたと言われています。たとえばマーティン・スコセッシのような巨匠が映画保存団体「フィルム・ファンデーション」を通じてその価値を認識し、積極的に保存・普及に協力しました。このように、牯嶺街少年殺人事件は単なる地域的な成功にとどまらず、映画史における重要な地位を確立しています。

普遍的なテーマが放つ共感力

この映画が世界中の人々を魅了する理由の一つは、描かれているテーマが普遍的であることです。世代や文化を超えて共感を呼ぶのは、青春時代の不安や葛藤、社会の抑圧に対する反発といった要素が、多くの観客自身の経験と重なるからです。主人公の小四を取り巻く複雑な人間関係や、時代背景が生む抑圧の中での葛藤は、鑑賞者に根源的な感情的つながりを感じさせます。そして何より、『牯嶺街少年殺人事件』の物語は、現代でも解決されていない社会の分断や個人の孤独を反映しており、現代と通ずるテーマ性を持ち続けています。この普遍性が、作品が長きにわたって愛され続ける理由と言えるでしょう。

6章:『牯嶺街少年殺人事件』が持つ不朽の魅力

現代でも語り継がれる理由

『牯嶺街少年殺人事件』は、公開から30年以上が経過した今でも多くの映画ファンや批評家から熱い支持を集めています。その理由の一つは、時代背景を超えた普遍的なテーマにあります。戒厳令下の台湾社会を背景に、主人公・小四が抱える青春の葛藤や孤独、愛と喪失といった感情は、現代を生きる人々にも深く共鳴します。また、台北という都市の変化や社会のひずみが物語に重層的な意味を与え、一度観ただけではすべてを理解しきれない奥深さを持つ作品として語り継がれているのです。地味な印象を持たれることもありますが、その静けさの中に緻密さと真実が映し出されている点が、この映画の最大の魅力といえます。

リマスター版と再発見された真価

『牯嶺街少年殺人事件』が再び評価を高めるきっかけとなったのは、デジタルリマスター版の公開でした。2017年、マーティン・スコセッシが設立した「フィルム・ファンデーション」の協力により再リリースされたことで、長らく視聴が困難だったこの名作が、ようやく多くの観客の目に触れることになりました。リマスター版では、エドワード・ヤン監督がこだわった自然光や実景の美しさが鮮明に蘇り、同時に物語そのものの現代的な意義も再評価されています。この作品が持つリアリティや社会的文脈の濃さが、再び国際的に注目され、映画史に残る傑作であることが再確認されました。

次世代へ伝えるべき教訓と感動

『牯嶺街少年殺人事件』が次世代へ受け継がれるべき理由は、その物語が描く人間模様と社会的メッセージにあります。この作品は、どんな時代においても若者が直面するアイデンティティの葛藤や選択の重要性を問いかけています。また、戒厳令下という特異な時代背景を借りながらも、現代社会で起こる不安や抑圧、家族との関係性といった普遍的テーマを浮き彫りにしており、それは時代を超えた共感を誘います。この映画を観ることは、映像美や静謐な語り口に魅了される以上に、人間の本質に触れる貴重な体験となります。その感動と教訓は、次世代の観客にもきっと深い影響を与えることでしょう。そして、映画を通じて、地味な中にこそ変わり得ない真実があるということを痛感するに違いありません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45e2585d.9a2740ac.45e2585e.4c7c67de/?me_id=1278256&item_id=24098811&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F3064%2F2000016433064.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント